Le musée Wellington présente une peinture sur toile présentant l’allégorie du classement du champ de bataille de Waterloo conservée sous le numéro d’inventaire 96/262/a.

Cette toile mesure 150 cm sur 250 cm et fut réalisée par Emile Vermeersch en 1914 pour les 22 villes de Waterloo aux Etats-Unis.

Emile Vermeersch est un peintre du tournant du XIXème siècle qui voit une profonde mutation des arts avec la reprise de la révolution impressionniste[1] en Belgique par le groupe de « l’Essor » (1876-1891) puis du « groupe des XX » (1883-1893) considérés comme les premières expressions de l’art moderne en Belgique.

Vermeersch est un peintre qui ne semble pas avoir adhéré aux avant-gardes artistiques, restant fidèle à la peinture académique. Il pourrait être classé comme un peintre « académiste » et illustre bien la tendance majoritaire dans la population belge de rester attachée à la peinture classique bien loin des avant-gardes. Ce style était porté par les Académies des Beaux-Arts chargées de la formation des artistes. Les sujets étaient hiérarchisés priorisant la peinture historique avec les sujets religieux et mythologiques ensuite le portrait et le paysage pour terminer avec la nature morte et la scène de genre.

Il s’agissait d’abord de fournir une imitation de la réalité plus ou moins idéalisée ou encore une reprise des thèmes classiques (scènes historiques ou religieuses) actualisés en fonction du goût dominant au XIXème siècle

[2] La première exposition impressionniste se tient en 1874 dans l’atelier du photographe Nadar à Paris.

Des œuvres de peintres à l’image de Vermeersch nous rappellent que l’écriture de l’histoire de l’art est avant tout une construction mentale. La présentation dans les musées d’un inévitable cheminement darwinien vers l’art conceptuel d’aujourd’hui passant par une évolution via les avant-gardes n’était pas forcément une réalité sur le terrain. Cela pose donc la question de notre conception évolutionniste de l’histoire de l’art vue comme une évolution allant de la mimesis (fait de représenter la réalité visible) des formes vers une abstraction intellectualisante.

Emile Vermeersch est peu documenté. Il est né à Bruges en 1870 et débuta ses études d’art entre 1896 et 1901. Ensuite, il étudia à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et tenta le concours de Rome en 1910, n’obtenant que la médaille d’honneur. Ce concours permettait à un jeune artiste prometteur, selon les valeurs académistes, de décrocher une bourse de séjour à Rome afin de perfectionner sa pratique en y étudiant les « antiques ».

En 1912, l’Indépendant Belge lui consacre un article louant la qualité de son travail présenté au concours du Prix de décoration de la Province du Brabant.

Il peint régulièrement pour le comte Cavens grand amateur d’histoire dont en 1926 « Madame Marie Abts confectionnant le premier drapeau belge, 26 août 1830 », conservé aujourd’hui au War Heritage Institute[3].

L’artiste décède le 29 avril 1957 à Schaerbeek.

Le classement du champ de bataille de Waterloo

La bataille de Waterloo du 18 juin 1815 entre dans la légende dès la signature de la seconde abdication de Napoléon[4]. Ce dernier est écarté du commandement de l’armée par le gouvernement provisoire de Joseph Fouché.

De nombreuses localités nommées Waterloo apparaissent dans le monde. Dans l’Empire britannique il s’agit de commémorer la victoire du Duc de Wellington dont le patronyme est également donné à de grandes villes. Des émigrés Wallons participent aussi à ce mouvement lors de la colonisation de l’Amérique du Nord. La raison est différente et tient à la célébrité du nom “Waterloo” et à la simplicité de sa prononciation en Anglais.

Très vite les touristes affluent sur le champ de bataille. L’auberge Bodenghien (actuel musée Wellington) est gérée par sa propriétaire Catherine Wilmet comme une attraction touristique et un musée avant l’heure[5].

Histoire du classement

Dès 1815 se développe un tourisme essentiellement britannique avec néanmoins une certaine proportion d’Allemands et de Français[6]. Waterloo devient la deuxième destination des touristes en Belgique[7] après Bruxelles et très vite apparurent hôtels et marchands de souvenir afin de satisfaire cette nouvelle clientèle[8].

En 1826, fut inauguré le lion de Waterloo qui dominant un tertre de 45 mètres de haut constituait une véritable prouesse technique des Usines Cockerill.

Au cours du XIXème siècle, de nombreux monuments et plaques vinrent parsemer le champ de bataille comme le monument Gordon en 1817 ou le monument prussien en 1818, le premier monument français, l’aigle blessé, sera inauguré en 1904.

Néanmoins rien n’est fait pour classer le champ de bataille et la profonde mutation du pays par l’industrialisation font augmenter le besoin de logement dans la périphérie des grandes villes comme Bruxelles. A la fin du XIXème siècle selon un mécanisme inverse de celui d’aujourd’hui, les classes populaires viennent habiter les communes périphériques en raison de loyers moins chers. Ce besoin de nouvelles constructions et l’exploitation touristique font planer une menace sur l’intégrité du champ de bataille qui commence à se couvrir de nouveaux bâtiments le long des axes routiers.

A cette époque, les Etats-Unis définissent un exemple de protection avec la création du Gettysburg National military park en 1864, un an après la bataille considérée comme le tournant de la guerre de Sécession[9]. Le site est géré par la “Getyssburg battlefield memorial association”. Ce fut dès le début une administration unifiée promouvant une seule gestion qui s’occupe d’entretenir le champ de bataille le plus célèbre de la guerre de Sécession.

Dès lors, sur base du constat de l’urbanisation de la périphérie bruxelloise et de l’exemple américain, il devient possible de songer à classer le second lieu touristique du pays.

Ce sera l’ouvre de deux hommes, le Comte Louis Cavens et le Ministre Georges (Joris) Helleputte.

Le Comte Louis Cavens (1850-1940) dont la famille est originaire de Malmédy naquit en 1850. Il fait partie des oubliés du champ de bataille malgré un impact très important sur son histoire. Cavens défend dans ses écrits la « haute importance historique et philosophique de la bataille de Waterloo » à laquelle il consacre une partie de sa vie[10]. Le Comte avait pour projet la constitution d’un grand musée de Waterloo situé sur le champ de bataille, une préfiguration de l’actuel Domaine de la bataille de Waterloo et de son Mémorial.

Cavens, véritable visionnaire de son époque est aussi l’un des artisans de la modernisation du port de Bruxelles à travers la « Société Anonyme du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles ». [11] Enfin, Louis Cavens est également un mécène des institutions scientifiques belges et particulièrement du Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles[12]. Il reçut la médaille d’honneur de la ville de Bruxelles pour le remercier de son soutien[13].

Joris Helleputte qui a francisé son prénom en Georges et naquit à Gand en 1852. Il devint ingénieur-architecte des ponts et chaussées en 1874. Il fut également co-fondateur du puissant Boerenbond qui représentait les intérêts des populations rurales (est-ce un hasard s’il fut l’auteur d’une loi qui préserva une partie du champ de bataille face à l’urbanisation ?).

En 1895, il devient sous-directeur de la Commission royale des Monuments.

Son intérêt le mène également vers les questions maritimes et il préside plusieurs congrès internationaux portant sur ces questions se rapprochant alors de Louis Cavens.

Il devint député du parti catholique pour l’arrondissement de Maaseik en 1889 jusqu’en 1924.

Le 11 novembre 1912, il entre dans le gouvernement « de Broqueville I » comme Ministre de l’agriculture et des travaux publics en remplacement de Aloys Vande Vyvere[14].

Helleputte décède à Louvain en 1925.

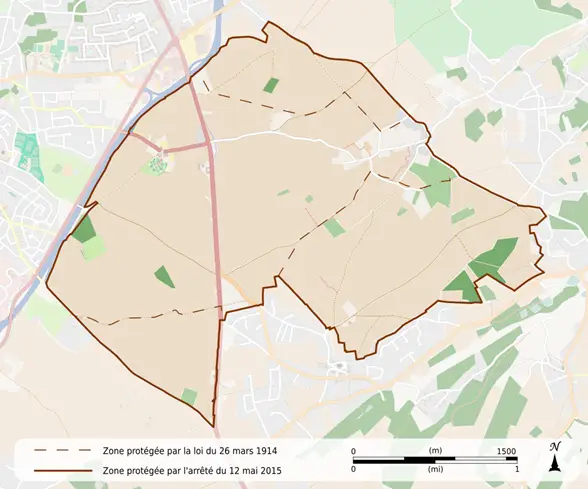

Cavens et Helleputte n’auront de cesse d’unir leurs efforts entre 1906 et 1914 afin d’aboutir à la loi de classement de la partie centrale du champ de bataille ratifiée par le roi Albert Ier, le 26 mars 1914.

L’article 1er stipule « Sur toute l’étendue du champ de bataille de Waterloo, tel qu’il est circonscrit au plan joint à la présente loi, il est interdit de faire aucune plantation d’arbre de haute futaie, d’élever des constructions ou des bâtiments, d’ouvrir des carrières, de pratiquer des fouilles de quelque nature qu’elles soient, sans autorisation du gouvernement. Il ne pourra être effectué aux constructions et bâtiments existants aucune modification ni travail confortatif, sans la même autorisation. »[14]

La justification apportée à cette loi du 26 mars 1914 par le législateur est que le Gouvernement « est assuré de répondre ainsi au vœu de l’opinion, non seulement en Belgique, mais encore à l’étranger. La conservation du champ de bataille intéresse toutes les nations qui nous environnent. Il rappelle aux descendants de tous ceux qui y combattirent, de quelque parti qu’ils fussent, l’héroïsme des ancêtres »[15].

Cette loi fut également innovante car elle « a anticipé la loi pour la conservation des monuments et sites de 1931 »[16].

Un seul bâtiment sera construit après la loi de 1914, le couvent de Fichermont construit en 1929[17] dans lequel vécut d’ailleurs la célèbre Sœur Sourire auteure de la chanson « Dominique ».

En 2015, la compétence de classement d’un site est devenue une affaire régionale depuis la fédéralisation de la Belgique. Le ministre Wallon du patrimoine, Maxime Prévot entreprend de classer 451 hectares supplémentaires composés essentiellement de terres agricoles qui augmentent la surface classée à 986 hectares. L’idée fut de classer les parties sur lesquelles les Français furent opposés aux Prussiens qui avaient été oubliées en 1914. La première loi se concentrant essentiellement sur la partie opposant Wellington et Napoléon.

Décryptage d’une image allégorique

Vermeersch aurait pu représenter le seul champ de bataille libre de toute construction ce qui aurait suffi à faire comprendre au spectateur que l’intégrité du site historique est préservée par la loi du 26 mars 1914. Cependant, Vermeersch a décidé d’y joindre une femme habillée dans un style antiquisant se tournant de manière théâtrale vers la butte du lion qu’elle salue de la main droite tandis que sa main gauche tient le texte de loi.

Cette femme est ce que l’on nomme une allégorie, forme artistique existant depuis l’antiquité. Ce terme provient du grec ancien ἄλλος / állos, « autre » et ἀγορεύω / agoreúô, « parler en public », c’est donc une forme imagée servant à faire comprendre une forme littérale non perceptible matériellement.

Cette image nous démontre aussi la transformation mémorielle de la butte du lion érigée par le régime hollandais dont les symboles furent rejetés au lendemain de l’indépendance de la Belgique en 1830[18]. Le lion aurait pu être détruit mais il fut assimilé peu à peu à la bataille.

Aux yeux des européens et des 22 villes américaines de Waterloo qui semblent être les commanditaires de l’œuvre, le lion est plus volontiers assimilé à la défaite de Napoléon ou pour reprendre les termes de Reyniers : “Waterloo ou la déroute de l’Aigle est gloire posthume du lion”[19].

Ce tableau ne doit donc pas se lire uniquement avec des yeux belges mais aussi avec un regard mondial et symbolise également la dimension globale prise par la commune de Waterloo après la bataille du 18 juin 1815.

L’exposition de cette œuvre trouve donc tout son sens dans la salle des conséquences du musée car la bataille de Waterloo amène une célébrité mondiale à la commune du Brabant Wallon.

Enfin, le musée Wellington se voulant un lieu de mémoire européen y trouve une manière de manifester cette ambition universelle qui est celle de tout musée depuis la fondation du premier Museion d’Alexandrie au IVème siècle avant notre ère.

Quentin DEBBAUDT,

Conservateur du musée Wellington

[1] La première exposition impressionniste se tient en 1874 dans l’atelier du photographe Nadar à Paris.

[2] Sur le sujet : Bras V, « Madame Marie Abts confectionnant le premier drapeau belge, 26 août 1830 » disponible sur https://warheritage.be/fr/madame-marie-abts-confectionnant-premier-drapeau-belge-26-aout-1830-peinture-lhuile-toile-emile (consulté le 21 janvier 2025).

[3] Napoléon abdique à Paris, le 22 juin 1815.

[4] Callataÿ (de) P, Le musée Wellington : trois siècles d’histoire au cœur de Waterloo, Waterloo, échevinat de la culture, 2014, p.87.

[5] Watelet M, Couvreur P, Waterloo, lieu de mémoire européenne (1815-2000) : histoire et controverse, Louvain-La-Neuve, Academia Bruylant, Association franco-européenne de Waterloo, 2000.

[6] Semmel S, “Reading the tangible past : british tourism, collecting, and memory after waterloo” in Representations, 69, 2000, pp 9-37.

[7] François P, “De voorgeschiedenis van de Klaproos. De herdenking van Waterloo tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog” in Faro, 5, 2012.

[8] La bataille de Gettysburg se déroule du 1er au 3 juillet 1863 pendant la guerre de Sécession. Cette bataille sanglante se conclut par la défaite des Confédérés du Général Lee qui laissent le terrain aux Unionistes du Général Meade.

[9] Haine M, « Un mécène du Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles, Louis Cavens (1850-1940) » in Revue belge de Musicologie, 32/33, 1979, p.208.

[10] Vander Cruysen Y, « Le comte Cavens a permis la protection du champ de bataille » in L’avenir, 3 février 2020.

[11] Ancêtre du Musée des Instruments de Musique (MIM) rattaché aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire en 1992.

[12] Sur le sujet : idem 7.

[13] Ce gouvernement est resté célèbre dans l’histoire de Belgique car ce fut lui qui fit face avec le roi Albert Ier à la Première guerre Mondiale.

[14] Servais J (conseiller à la Cour de Cassation), Pasinomie, collection complète des lois, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqué en Belgique…, Bruxelles, Bruylant, 1914, p.91.

[15] Idem.

[16] « La protection du champ de bataille de Waterloo étendue » in 7 sur 7, 13 mai 2015.

[17] Sur la dérogation : Van Hoorebeeck C, Le monastère de Fichermont : hypothèse à propos de la dérogation accordée pour sa construction sur le site protégé du champ de bataille de Waterloo… Qui, pourquoi, quand, in FreePub, Waterloo, 2013.

[18] Silberman N-A, Reshaping Waterloo, History, archeology and European heritage industry, University of Massachusetts, Amherst, 2007, Pp. 5-7.

[19] Reyniers A, “Waterloo, ou la déroute de l’Aigle est gloire posthume du Lion” in Anthropologie des lieux de communication, 12, 2005 Pp 81-96.

Bibliographie

« La protection du champ de bataille de Waterloo étendue » in 7 sur 7, 13 mai 2015.

Callataÿ (de) P, Le musée Wellington : trois siècles d’histoire au cœur de Waterloo, Waterloo, Echevinat de la culture, 2014.

François P, “De voorgeschiedenis van de Klaproos. De herdenking van Waterloo tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog” in Faro, 5, 2012.

Haine M, « Un mécène du Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles, Louis Cavens (1850-1940) » in Revue belge de Musicologie, 32/33, 1979.

Reyniers A, “Waterloo, ou la déroute de l’Aigle est gloire posthume du Lion” in Anthropologie des lieux de communication, 12, 2005.

Servais J (conseiller à la Cour de cassation), Pasinomie, collection complète des lois, arre^tés et règlements généraux qui peuvent être invoqué en Belgique…, Bruxelles, Bruylant, 1914

Semmel S, “Reading the tangible past: british tourism, collecting, and memory after waterloo” in Representations, 69, 2000.

Silberman N-A, Reshaping Waterloo, History, archeology and European heritage industry, University of Massachusetts, Amherst, 2007.

Vander Cruysen Y, « Le comte Cavens a permis la protection du champ de bataille » in L’avenir, 3 février 2020.

Van Hoorebeeck C, « Le monastère de Fichermont : hypothèse à propos de la dérogation accordée pour sa construction sur le site protégé du champ de bataille de Waterloo… Qui, pourquoi, quand » in FreePub, Waterloo, 2013.

Watelet M, Couvreur P, Waterloo, lieu de mémoire européenne (1815-2000) : histoire et controverse, Louvain-La-Neuve, Academia Bruylant, Association franco-européenne de Waterloo, 2000.

Sources web

Bras V, « Madame Marie Abts confectionnant le premier drapeau belge, 26 août 1830 » disponible sur https://warheritage.be/fr/madame-marie-abts-confectionnant-premier-drapeau-belge-26-aout-1830-peinture-lhuile-toile-emile (consulté le 21 janvier 2025).