Cette contribution fait suite à la première partie de mon article intitulé « La flottille de Boulogne-sur-Mer, première partie », résumé écrit de ma conférence présentée au musée Wellington, le 20 avril 2023[1].

Cette seconde partie s’attachera à expliciter les tentatives britanniques de destruction de la flottille, le recrutement des équipages et l’après bataille navale de Trafalgar.

Les tentatives britanniques de destruction de la flottille

Malgré l’efficacité peu probable de la flottille, celle-ci inquiète assez outre-manche pour que l’Admiralty [2] se décide à tenter une opération de destruction de la flottille.

Cette attaque est confiée au Vice-amiral Horatio Nelson qui s’est distingué à de nombreuses reprises, notamment lors de la bataille navale d’Aboukir en 1798 [3].

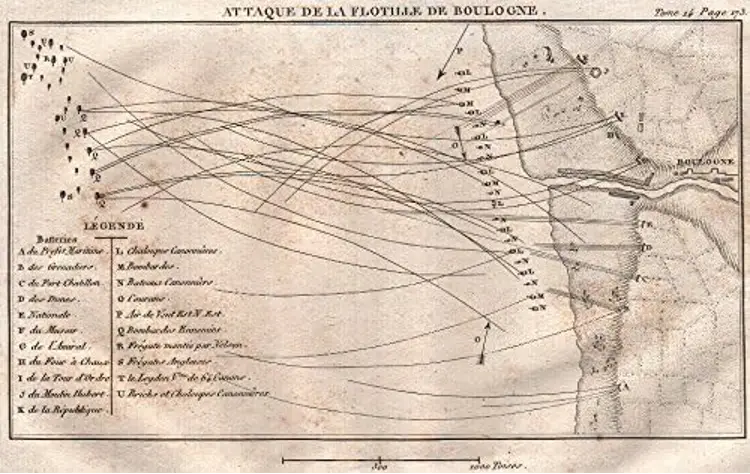

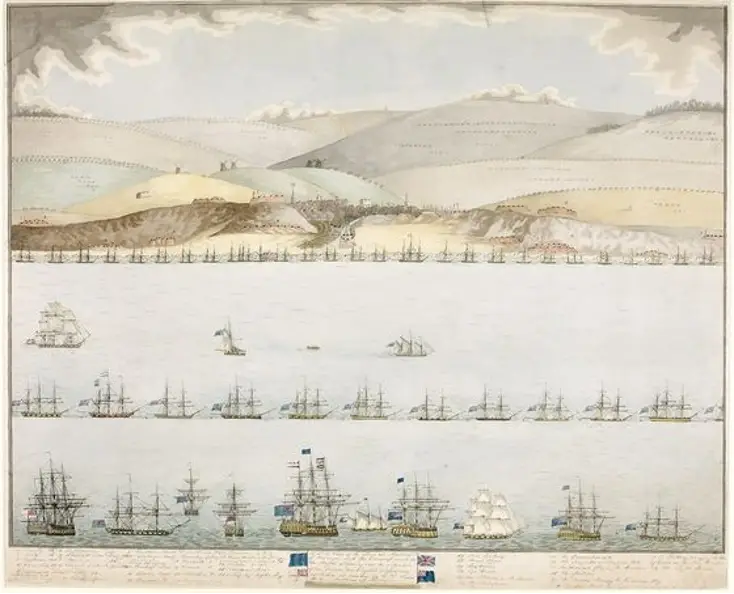

Le 4 août 1801, Nelson arborant sa marque sur la frégate de 32 canons HMS Medusa se présente au large du port de Boulogne accompagné de 28 canonnières et 5 ketchs [4] armés en bombardes à 3 km du port. Hors de portée des batteries terrestres françaises. Le lendemain, à 5 heures, la division des bombardes cingle devant le reste de l’escadron et attaque.

Les 5 bombardes tirent pendant 16 heures sur la ligne d’embossage française commandée par le Vice-Amiral Latouche-Tréville qui réplique en tirant entre 750 et 848 coups [5]. Ses navires sont désavantagés pendant tout le combat car leur poudre à canon est inférieure à celle des Britanniques, ce qui sauve les ketchs de la destruction. Latouche-Tréville envisage alors d’utiliser sa supériorité numérique pour prendre les navires britanniques à l’abordage mais il y renonce en raison du peu de confiance dans la manœuvrabilité de ses navires.

À la fin du jour, Nelson se retire, voyant que le bombardement se révèle inefficace en raison de la houle. Il écrit dans son rapport que 3 canonnières et un brick furent coulé alors que Latouche-Tréville n’a reconnu que 2 canonnières coulées. Les Britanniques perdent 4 ou 5 hommes et 2 bombardes dont l’une explose lorsque son mortier éclate.

Cette première attaque démontra à Nelson que la flottille ne représentait pas un risque réel pour la Royal Navy.

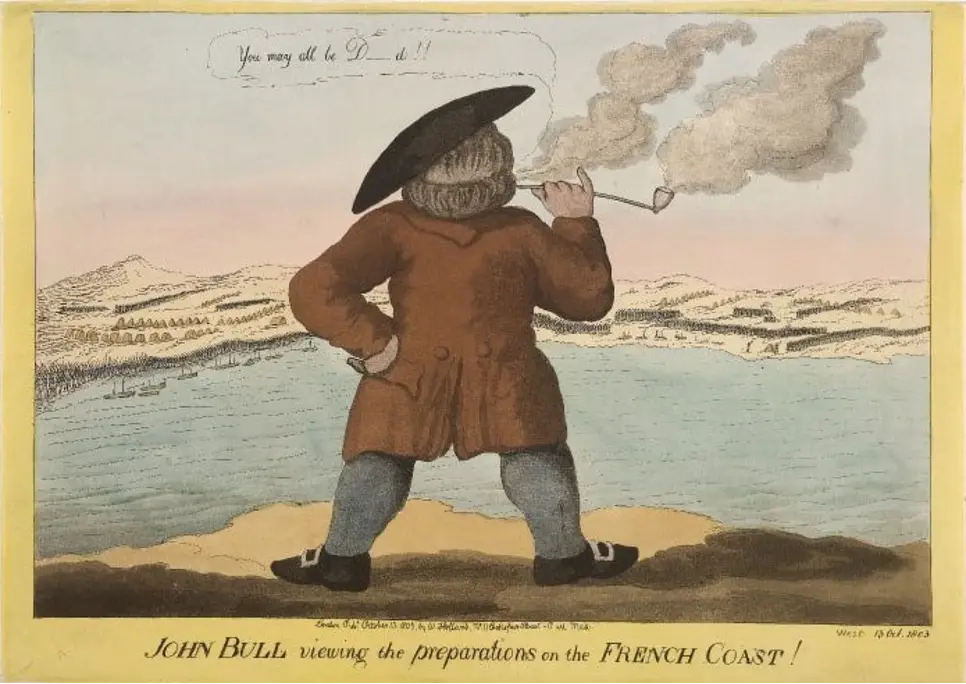

L’histoire aurait pu s’arrêter là mais la Grande-Bretagne était un pays ou la presse libre influençait l’opinion qui représentait un poids dans les décisions politiques de ses dirigeants. A force d’articles et de caricatures sur la flottille, cette dernière était devenue sur le papier un vrai monstre menaçant l’Angleterre.

L’Admiralty pria donc Nelson de retourner à l’attaque pour détruire la flottille !

Ce dernier, devant l’échec de la tactique du bombardement doit repenser sa stratégie. Le Vice-amiral britannique décide donc de lancer une attaque surprise de nuit contre la flottille s’inspirant de la bataille de Santa-Cruz de Tenerife en 1797 [6]. qui fut pourtant un échec dans sa carrière.

De son côté, Latouche-Tréville est conscient que Nelson ne restera pas sur un échec tant la flottille inquiète de l’autre côté du Channel. Les Français déploient sur leurs navires des soldats de la 47e, 56e et 108e brigades ainsi que des filets pour empêcher les abordages.

Nelson divise ses forces en 4 divisions sous les commandements des capitaines Philip Somerville, Edward Thornborough Parker, Isaac Cotgrave et Robert Jones. Une division de ketchs équipés de bombardes est aussi présente sous les ordres du capitaine John Conn, pour tenter de faire sortir la flottille française et de la détruire en mer.

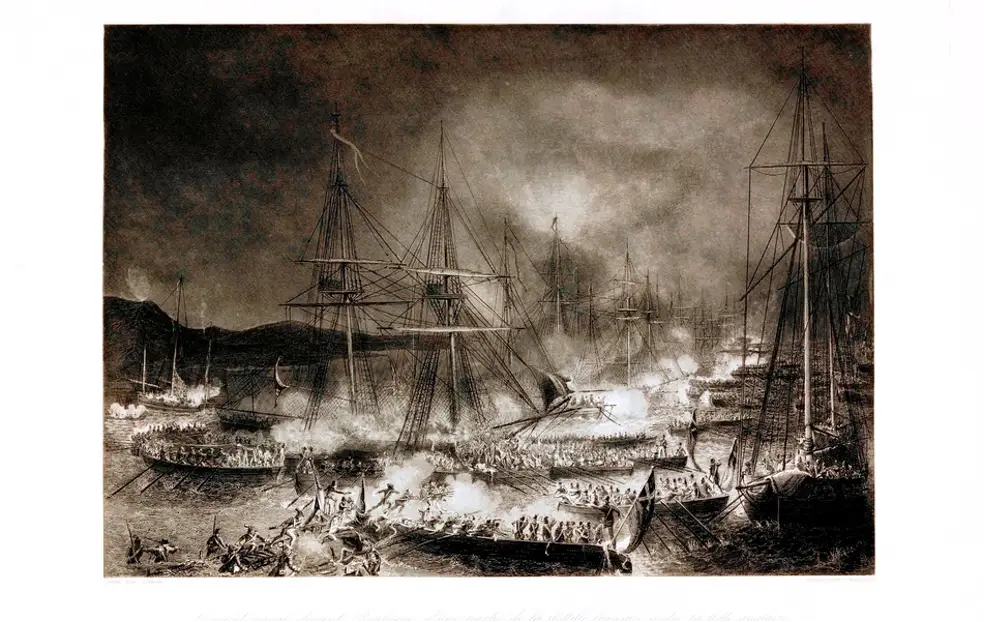

Le 15 août 1801, vers 23h30, les 4 divisions quittent le HMS Medusa avec qui elles ont traversé la Manche de conserve mais perdent le contact à cause de l’obscurité de la nuit sans lune. Le courant provoque la dislocation de la division Jones qui ne pourra pas intervenir. Les 3 autres divisions attaquent différentes parties de la ligne française à des moments différents.

Le combat tourne rapidement à des engagements bord contre bord, la flottille solidement embossée, fermement défendue par des fusiliers et soutenue par l’artillerie côtière repousse toutes les attaques et force les Britanniques à se retirer à l’aube du 16 août 1801.

Latouche-Tréville sort donc vainqueur de ces affrontements qui donnent un prestige immense à la flottille. Malgré ses faiblesses, elle pourra se targuer d’être la seule unité navale à avoir vaincu Nelson.

Afin de célébrer cette victoire, le Premier Consul organise des réjouissances et va décerner des armes d’honneur à plusieurs marins et soldats. Les armes d’honneur sont créés suite aux campagnes victorieuses des armées républicaines (Rhin, Italie, Pays-Bas,…) afin de mettre en place un système de récompense pour les soldats. Un arrêté du 04 Nivôse an VIII ( 25 décembre 1799), en établit les règles. Les armes étaient du modèle réglementaire, mais de finition plus soignée. Elles étaient garnies des attributs d’argent à 15 onces. Pour les armes à feu, petit tambour à recouvrement du bassinet et écusson attributif sur la joue droite de la crosse portant le nom du bénéficiaire avec indication de l’action d’éclat ayant motivé la remise. Les marins se verront remettre une hache, arme symbolique des combats en mer au corps à corps lors des abordages. Des artisans de renommés seront mobilisés afin de donner du lustre aux armes d’honneurs. Les armes d’honneur feront place à la légion d’honneur lors de l’avènement de l’Empire.

La paix d’Amiens signée entre la France [7] et la Grande-Bretagne, le 25 mars 1802, suspend provisoirement le conflit. La flottille est donc désarmée. La paix sera cependant de courte durée, des tensions autour du la présence française à Anvers et Britannique à Malte rallument les feux de la guerre qui reprend le 18 mai 1803 [8].

La flottille est reconstituée

Napoléon comprend qu’il ne pourra gagner la guerre qu’en imposant la paix à la Grande-Bretagne après avoir occupé son territoire. Il mise sur sa flottille pour remporter la partie écrivant « Voilà le chef-d’œuvre de la flottille ! Elle coûte de l’argent, mais il ne faut être maître de la mer que six heures pour que l’Angleterre cesse d’exister » [9].

L’amiral Bruix remplace Latouche-Tréville nommé commandant de l’escadre de Toulon le 15 juillet 1803. Le nouveau commandant maritime n’est pas convaincu par la flottille qu’il doit diriger comparant cette dernière à une « fourmilière de vains bateaux » [10]. Bruix n’aura pas à faire manœuvrer ces « vains bateaux » car il meurt de tuberculose, le 18 mars 1805 et sera remplacé par le contre-amiral Lacrosse.

Dès 1803, l’armée se rassemble pour former ce qui passera dans la postérité sous le nom de « camp de Boulogne » dont nous étudions ici l’aspect naval.

L’entassement de la flottille à Boulogne devient tellement important qu’il devient impossible de faire sortir les vaisseaux en une fois. Tout au plus une centaine par marée sur les milles bateaux que compte le port. De plus, les vaisseaux sortis devront attendre en rade soumis aux caprices du temps et au risque d’attaque britannique. La sortie en un jet est devenue impossible.

C’est pourquoi, Napoléon pense en 1805 à sa flotte de haut bord [11] et conçoit le plan d’attirer les Britanniques dans les Caraïbes pour ensuite revenir assurer la protection de la flottille en se présentant en force dans le détroit du Pas-de-Calais. Ce plan, conçu par un esprit terrien est irréalisable avec les moyens de l’époque. Exécuté malgré tout par un Amiral de Villeneuve craignant la colère impériale, la conclusion en sera le désastre franco-espagnol de Trafalgar [12] qui sauve la Grande-Bretagne d’une invasion. La faiblesse technique de la flottille porte en germe la bataille de Trafalgar qui amènera 10 ans plus tard, celle de Waterloo.

Devant les côtes françaises, les escarmouches deviennent quotidiennes lors des mouvements de rassemblement des unités de la flottille vers Boulogne. Repoussés par l’artillerie française disposée sur les côtes, les navires britanniques ne peuvent pas entraver ces mouvements. Les 25 et 26 août 1805, Napoléon assiste de près à des combats menés au Cap Gris-Nez et devant Boulogne.

Le recrutement des équipages

Pour lancer sa « poussière navale » sur la Grande-Bretagne, Napoléon doit armer ses 2000 navires qui nécessitent 15.000 marins qu’il n’a pas. Les pertes dues aux combats navals désastreux de la République, l’armement nécessaire des unités de haut-bords et les ponctions faites par les corsaires sur le « stock » des gens de mer rendent la tâche de trouver des hommes amarinés très complexe !

L’Empereur n’a donc d’autre choix que de transformer ses soldats en marin ! C’est ainsi qu’il parvient à compléter les équipages de sa flottille. Qu’auraient valu ces équipages en haute mer face aux navires composés des marins expérimentés de la Royal Navy ?

Néanmoins, l’expérience de la flottille formera de grands marins français de la période post-impériale à l’image du futur amiral de Rigny qui gagnera la bataille navale de Navarin [13]. en 1827. En 1803, celui-ci commande un groupe de bateau-canonnier à seulement 22 ans et se fait présenter à l’Empereur par Bruix.

L’après Trafalgar

Le 23 août 1805, Napoléon décide de tourner son armée vers l’Autriche à la suite de la constitution de la troisième coalition [14] contre la France. L’armée du camp de Boulogne devient la Grande Armée qui terminera son histoire à Waterloo !

La bataille de Trafalgar marque la fin du « grand dessein » de Napoléon puisque la flotte de haut bord est anéantie à Trafalgar par le Vice-amiral Horatio Nelson.

Néanmoins, la Grande-Bretagne continue de considérer la flottille comme une menace et va mobiliser d’importantes ressources pour tenter de la neutraliser.

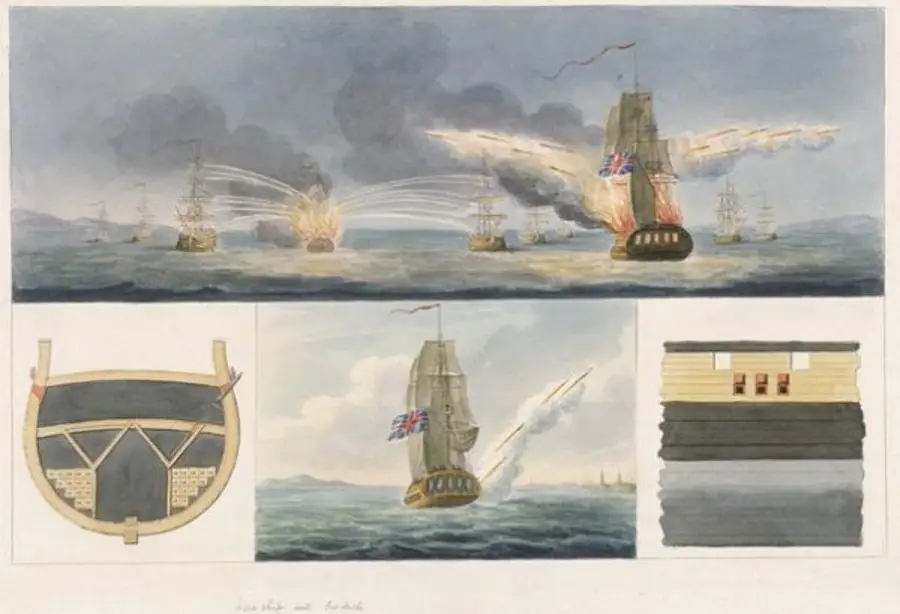

La Royal-Navy décide de faire confiance à William Congrève, inventeur des fusées dites à la Congrève [15] à partir de fusées capturées en Inde par les soldats d’Arthur Wellesley, futur duc de Wellington. Congrève envisage d’en faire une arme navale et convainc le gouvernement britannique d’en tester le tir à Boulogne-sur-Mer.

Le 18 novembre 1805, dix vaisseaux britanniques équipés de fusées se présentent devant Boulogne en présence de Congreve. L’attaque est un échec que les Britanniques font imputer au mauvais temps. Le second essai qui se déroule le 8 octobre 1806, s’est avéré être plus concluant avec un tir de 2 000 roquettes en 30 minutes qui ne laissent pas le temps aux batteries côtières de riposter. L’imprécision des roquettes ne permet cependant pas de détruire la flottille.

Ces attaques à la roquette sont les dernières tentatives de destruction massive de la flottille. Il apparait bien vite que cette poussière navale ne constitue plus une menace. A partir de 1806, Napoléon est happé par sa campagne de Prusse et de Pologne puis par l’Espagne et d’autres fronts européens.

La flottille va pourrir dans les bassins des ports de la Manche et de la mer du Nord. Ces petites unités construites à la hâte avec du mauvais bois n’étaient pas faites pour durer dans le temps. Petit à petit en raison des conditions climatiques peu clémentes en mer du Nord, le nombre d’unités décroit et son utilisation devient de plus en plus illusoire.

L’idée de descente en Angleterre ne sera réactivée qu’en 1811, ce que nous verrons dans la troisième partie de cet article.

Néanmoins, les Britanniques continuent à bloquer les ports français. La marine impériale tente des sorties d’unités régulières ou de corsaires [16] Dans cette optique, des escarmouches se produisent régulièrement entre des unités survivantes de la flottille, principalement des prames et des bateaux canonniers mieux construits, et celle de la Royal Navy.

Quentin Debbaudt, Conservateur du Musée Wellington.

- [1] Debbaudt Q, « La flottille de Boulogne-sur-Mer, Première partie », in Waterloorama 64, novembre 2023.

- [2] L’Admiralty est l’organe politique et administratif gérant la Royal Navy.

- [3] La bataille navale d’Aboukir, les 1ers et 2 août 1798, est remportée par la flotte britannique du Vice-Amiral Nelson sur la flotte française du Vice-Amiral Brueys. Au terme de ce combat, Nelson ne perd pas de navire tandis que la flotte française perd 2 navires de ligne détruits, 9 navires de ligne capturés et 2 frégates détruites.

- [4] Ketch : voilier à deux mâts et à gréement aurique ou gréement Marconi dont le grand mât est situé à l’avant. Il permet une utilisation plus souple par la division de sa voilure.

- [5] Rapport de Latouche-Tréville.

- [6] La bataille de Santa Cruz de Tenerife oppose du 22 au 25 juillet 1797, une flotte de la Royal Navy commandée par Nelson aux troupes espagnoles du général Gutiérrez. Elle se solde par une victoire espagnole, Nelson ratant son débarquement.Nelson fut blessé et perd son bras droit à la suite d’un tir de mousquet.

- [7] Ainsi que l’Espagne et la République Batave.

- [8] Le combat entre la goélette britannique Doris et le lougre français Affronteur, le 18 mai 1803, en baie d’Audierne sert d’élément déclencheur à la reprise de la guerre.

- [9] Cité par Thomazi A, Les marins de Napoléon, Paris, Tallandier, 1950, P.132

- [10] Idem, P.132

- [11] Ce terme qualifie les vaisseaux de guerre à plusieurs ponts.

- [12] La bataille de Trafalgar oppose le 21 octobre 1805, la flotte britannique commandée par le Vice-amiral Horatio Nelson à la flotte franco-espagnole commandée par le vice-amiral Villeneuve. La victoire britannique est totale, les franco-espagnols perdant 4 vaisseaux détruits et 17 capturés.

- [13] La bataille de Navarin, le 20 octobre 1827, oppose dans la baie de Navarin (Grèce), la flotte ottomane et une flotte franco-russo-britannique dans le cadre de l’intervention de ces puissances lors de la guerre d’indépendance grecque. À l’issue des combats, la défaite des ottomans qui perdent 60 navires est totale, les alliés ne perdent aucun navire.

- [14] Cette coalition qui sera défaite par la victoire de Napoléon à Austerlitz, le 2 décembre 1805, rassemblait la Grande-Bretagne, la Russie, l’Autriche et la Suède.

- [15] Sur le sujet : Debbaudt Q, « La fusée à la Congrève » in Zoom sur la collection, musée Wellington, mai 2022.

- [16] Actions nommées respectivement dans l’historiographie guerre des frégates et guerre de course.

Bibliographie

- Battesti M, « Les bombardements navals et opérations amphibies de la fin du XVIIème au long XIXème siècle » in Stratégique, institut de stratégie comparée, 2017.

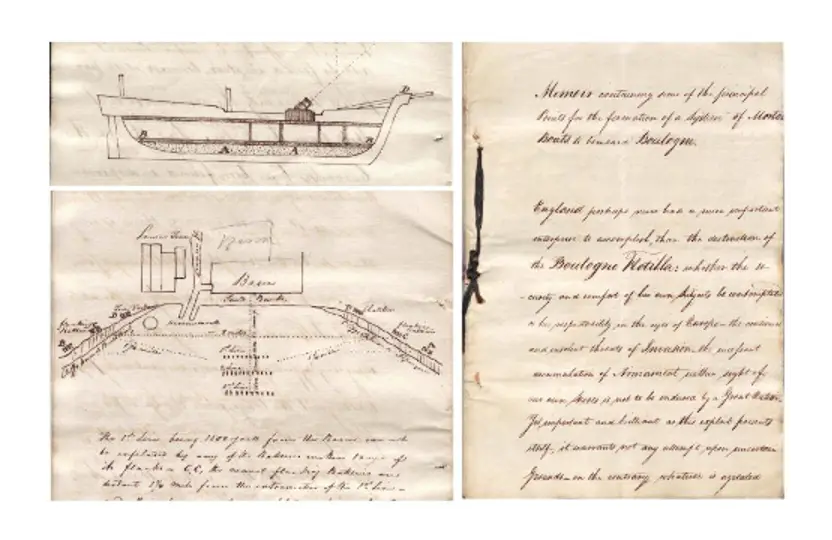

- Congrève W, Manuscrit sur l’attaque de la flottille de Boulogne, Londres, 1804

- Debbaudt Q, « La Flottille de Boulogne, première » partie in Waterloorama 64, Waterloo, novembre 2023.

- Knight R, The Pursuit of Victory: The Life and Achievement of Horatio Nelson, London, Penguin UK, 2006.

- Lacrosse (contre-amiral), Tactique de la flotille nationale, 1804.

- Thomazi A (Capitaine de vaisseau), Les marins de Napoléon, Paris, Tallandier, 1950.

Sources web

- Catalogue de vente du 21 décembre 2009 Pierre Bergé et associés. Disponible sur https://www.pba-auctions.com/lot/5511/1227837-boulogne-en-1806-bombardement (consulté le 28 décembre 2023).

- Debbaudt Q, « La fusée à la Congrève » in Zoom sur la collection, musée Wellington, mai 2022. Disponible sur https://www.museewellington.be/la-fusee-a-la-congreve/ (consulté le 29 décembre 2023).